『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:慶長17年上馬場村検地帳(20220927版)

提供:『れきナビ―やしお歴史事典』

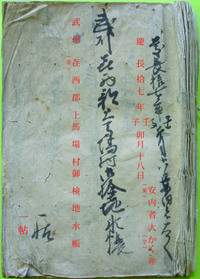

慶長17年上馬場村検地帳〔けいちょうじゅうしちねんかみばんばむらけんちちょう〕(慶長17年=1612年)は、八潮市域に現存する最古の検地帳(1冊)。 八潮市指定有形文化財(古文書)「慶長年間の検地水帳」。

- 指定年月日:昭和47年(1972年)3月9日

- 所蔵:八潮市立資料館寄託(常設展示) 上馬場濱野昭家文書[1]320(複製本CH33)

- 画像:「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」で閲覧することができる。→

(資料詳細画面へリンク)

(資料詳細画面へリンク)

- 翻刻:『八潮市史 史料編 近世1』史料5

★検地および検地帳の概要、八條領の検地、長さと面積の単位については「検地」参照

★上馬場村の検地帳については「上馬場村検地帳」参照

- ※画像について、拡大表示したい場合や出典を確認したい場合は、画像をクリックして移動したページをご覧ください。

目次 |

形態など

- 形態:竪帳〔たてちょう〕

- 寸法:縦33.4センチ・横23.4センチ

- 丁数:23丁(表紙・裏表紙を含む)

- 慶長20年(元和元年、1615年)検地帳(濱野昭家文書321、市指定文化財)と合綴〔がってつ〕。

記載事項

表紙(国郡名・日付・案内者など)

- 表題:「武州喜西郡〔きさいぐん〕上馬場村御検地水帳」(「喜」は異体字)→武州は武蔵国〔むさしのくに〕の異称。喜西郡は、中世から近世初期の郡名で、「騎西郡」「崎西郡」などとも書かれた。

- 日付:「慶長拾七年壬子〔みずのえね(じんし)〕卯月〔うづき〕十八日」→慶長17年(1612年)壬子4月18日。

- 案内者:「安(案)内者大かく(黒印)」(日付の下に記載)→案内者(人)は、検地役人を案内した村民で、村の有力者から選ばれた。「大かく」は、「大学」で、上馬場村濱野家初代の大学忠秀〔ただひで〕。濱野家は、上馬場村の本田(本村)の名主。

- 冊数:「一帖〔じょう〕」→検地帳が全1冊であったことを示す。

- とじ目に押されている印:大学忠秀の黒印。

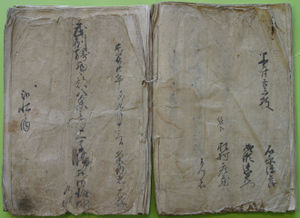

裏表紙(検地役人など)

- ※画像の翻刻はこちら

- 枚数:「墨付廿〔にじゅう〕三枚」→墨付23枚。

- 検地役人:「石原源兵衛・成瀬忠左衛門・筆 松村庄蔵」→伊奈半十郎忠治〔いなはんじゅうろうただはる〕の家臣。「筆」は、松村庄蔵が検地帳に記入したことを意味するか。

- 末尾の文言:「うつし」→本史料が原本ではなく、写しであることを意味するか(原本作成と同時期の写本?)。

- とじ目に押されている印:大学忠秀の黒印。

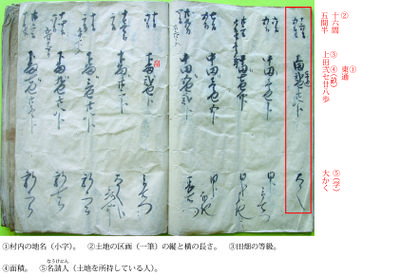

本文1(田畑一筆ごとの記載)

本文は、表紙裏から裏表紙裏にかけて、1~3の順に記載されている。

- ※画像全体の翻刻はこちら(PDF)

- 計206筆

- 記載例1:(画像の右から1行目)

- (右脇)(1)東通

- (2)十六間・五間半 (3)上田(4)弐セ(畝)十八歩〔ぶ〕 (5)大かく

- 記載例2:(画像の左から4行目)

- (右脇)(1)同(東通)

- (2)十壱間・二間 (3)下畠(畑)(4)廿二歩 (5)A大かく分(左に)B彦四郎

- ※以下原文の「畠」は、「畑」と表記する。

- ※名請人については「検地#名請人」参照

- 主作地:記載例1の場合は、名請人(大学)の「主作地」と称する。

- 分付〔ぶんづけ〕記載:記載例2のA(大学)を「分付主」、B(彦四郎)を「分付百姓」と呼び、Aの「分付地」、Bの「被分付地」と称する。分付記載の解釈については諸説あるが、分付百姓が分付主に隷属していたことを意味するとか、分付百姓が分付主の分家であることを意味するなどとされる。

- ※「大かく分 主作」という記載も若干ある。

- 石高の記載なし(本文2・3同)。

- 訂正箇所が散見される。

洪水による不作地

- 「年不」「水いかり年不作」という記載がある「田」(等級記載なし)が1筆存在する。

- 「水いかり」は洪水の意とされるので、洪水によって不作地となった田と考えられる。

- 所在地名は「西通」。

- 縦横長さは70間(約127メートル)・30間(約55メートル)、面積は7反。

- 名請人は、個人名ではなく「郷分」と記載されている。村の共有地の意か。

新田

- 所在地名が「新田分」「新田分西通」「新田西通」と記載されている土地がある。

- 全て下田。

本文2(屋敷一筆ごとの記載)

- 計4筆

- 各筆の面積と名請人は次の通り。

- 4畝15歩 新二郎

- 6畝15歩 大学

- 3畝24歩 新七郎

- 5畝 甚右衛門

- 所在地名の記載なし。

- 人名(名請人)の下に「居」と記載されている。

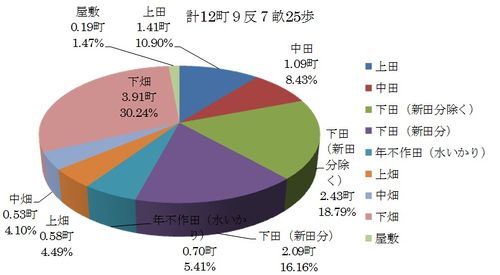

本文3(地目・等級別の面積集計値)

- 次の通り記載されている。

- 上田 1町4反1畝

- 中田 1町9畝27歩

- 下田 2町4反3畝21歩 (新田分を除く)

- 下田 2町9畝19歩 新田分

- 上畑 5反8畝11歩

- 中畑 5反3畝20歩

- 下畑 3町9反1畝18歩

- 屋敷 1反9畝24歩

- 田畑屋敷合 12町2反7畝25歩 (計算値は12町2反7畝20歩)

- このほか「年不田」7反 「水いかり」

- 「年不田」を含む田畑屋敷の面積は、計12町9反7畝25歩。

- 田は計7町7反4畝7歩、畑は計5町3畝19歩で、比率は6対4。

- 新田分(全て下田)の面積は、全体の約16パーセント。

- 「年不田」(「水いかり」)の面積は、全体の約5パーセント。

- ※同年の年貢割付〔わりつけ〕状(『八潮市史 史料編1』史料7)に記載されている面積と比較すると、上田・中田・上畑・中畑・下畑・屋敷の面積は一致する。下田は、割付状には4町5反3畝15歩とあり、検地帳記載の4町5反3畝10歩(2区分の下田を合算)よりも5歩多い。

字別の面積一覧表

- ※検地帳には字別の集計値は記載されていない。

| 字名 | 田 | 畑 | 屋敷 | 計 |

|---|---|---|---|---|

| はんはかた(馬場方) | 1町2反5畝18歩 | 6反5畝5歩 | 1町9反23歩 | |

| 東通 | 7反9畝25歩 | 2町3反9畝2歩 | 3町1反8畝27歩 | |

| やしき下(屋敷下) | 1畝12歩 | 1畝12歩 | ||

| 田きわ(田際) | 2反9畝3歩 | 2反9畝3歩 | ||

| 東 | 1反8畝 | 1反8畝 | ||

| 西通いかり | 7畝20歩 | 4反9畝3歩 | 5反6畝23歩 | |

| 馬口通 | 27歩 | 4反2畝27歩 | 4反3畝24歩 | |

| 西通 | 8反9畝29歩 | 8反9畝29歩 | ||

| 天神通 | 4畝14歩 | 4反1畝1歩 | 4反5畝15歩 | |

| 後通 | 2町6反15歩 | 1反4畝3歩 | 2町7反4畝18歩 | |

| 新田分西通 | 1町6反3畝14歩 | 1町6反3畝14歩 | ||

| 新田分 | 4反6畝5歩 | 4反6畝5歩 | ||

| (記載なし) | 1反9畝24歩 | 1反9畝24歩 | ||

| 計 | 7町7反8畝17歩 | 4町9反9畝26歩 | 1反9畝24歩 | 12町9反8畝7歩 |

注

- 『八潮市史 通史編1』690ページ表71「上馬場村の検地帳にみる小字別田畑」の集計値より作成。

- 「通り」「通」は、「通」に統一した。

- 「新田分西通」は、「新田西通」を含む。

名請人別の筆数・面積一覧表

- ※検地帳には名請人別の集計値は記載されていない。

主作地+分付地+屋敷(分付記載は分付主を集計)

| 順位 | 名請人 | 主作地 | 分付地 | 屋敷 | 計 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 大学(濱野) | 38筆・3町9反2畝12歩 | 37筆・2町3反3畝14歩 | 1筆・6畝15歩 | 76筆・6町3反2畝11歩 | 分付百姓は11人 |

| 2 | 新二郎 | 41筆・1町9反8畝23歩 | 2筆・7畝26歩 | 1筆・4畝15歩 | 44筆・2町1反1畝4歩 | 分付百姓は2人 |

| 3 | 甚右衛門 | 36筆・1町7反9畝26歩 | 3筆・8畝16歩 | 1筆・5畝 | 40筆・1町9反3畝12歩 | 分付百姓は2人 |

| 4 | 新七郎 | 21筆・1町1反1畝19歩 | 1筆・5畝15歩 | 1筆・3畝24歩 | 23筆・1町2反28歩 | 分付百姓は1人 |

| 5 | 外記 | 8筆・3反9畝25歩 | 8筆・3反9畝25歩 | |||

| 6 | 市右衛門 | 10筆・2反6歩 | 1筆・3畝15歩 | 11筆・2反3畝21歩 | 分付百姓は1人 | |

| 7 | 甚十郎 | 2筆・5畝 | 2筆・5畝 | |||

| 8 | 新五郎 | 2筆・2畝 | 2筆・2畝 | |||

| 9 | かま | 1筆・24歩 | 1筆・24歩 | |||

| 10 | 彦四郎 | 1筆・12歩 | 1筆・12歩 | |||

| 11 | 弥七郎 | 1筆・10歩 | 1筆・10歩 | |||

| 計 | 161筆・9町5反1畝7歩 | 44筆・2町5反8畝26歩 | 4筆・1反9畝24歩 | 209筆・12町2反9畝27歩 | 「年不田」(1筆・7反)を含まない |

注 順位は合計面積による(次表同)。

- ※大学名請地の面積は、村全体の約51パーセント。大学名請地の面積のうち約37パーセントは分付地。分付主5人の分付地面積のうち約9割は大学。

- ※屋敷持4人の名請地の面積は、計11町5反7畝25歩で、村全体の約94パーセント。

主作地+被分付地+屋敷(分付記載は分付百姓を集計)

| 順位 | 名請人 | 主作地 | 被分付地 | 屋敷 | 計 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 大学 | 38筆・3町9反2畝12歩 | 1筆・6畝15歩 | 39筆・3町9反8畝27歩 | ||

| 2 | 新二郎 | 41筆・1町9反8畝23歩 | 2筆・7畝17歩 | 1筆・4畝15歩 | 44筆・2町1反25歩 | 分付主は大学 |

| 3 | 甚右衛門 | 36筆・1町7反9畝26歩 | 2筆・1反11歩 | 1筆・5畝 | 39筆・1町9反5畝7歩 | 分付主は大学 |

| 4 | 外記 | 8筆・3反9畝25歩 | 21筆・1町5反4畝21歩 | 29筆・1町9反4畝16歩 | 分付主は大学他3人 | |

| 5 | 新七郎 | 21筆・1町1反1畝19歩 | 1筆・3畝15歩 | 1筆・3畝24歩 | 23筆・1町1反8畝28歩 | 分付主は市右衛門 |

| 6 | 左衛門五郎 | 2筆・2反6畝5歩 | 2筆・2反6畝5歩 | 分付主は大学 | ||

| 7 | 助五郎 | 2筆・2反5畝29歩 | 2筆・2反5畝29歩 | 分付主は大学 | ||

| 8 | 市右衛門 | 10筆・2反6歩 | 3筆・3畝10歩 | 13筆・2反3畝16歩 | 分付主は大学 | |

| 9 | 新五郎 | 2筆・2畝 | 4筆・1反2畝25歩 | 6筆・1反4畝25歩 | 分付主は大学他1人 | |

| 10 | 西蔵浄 | 1筆・6畝24歩 | 1筆・6畝24歩 | 分付主は大学 | ||

| 11 | 甚十郎 | 2筆・5畝 | 2筆・5畝 | |||

| 12 | 彦四郎 | 1筆・12歩 | 3筆・2畝9歩 | 4筆・2畝21歩 | 分付主は大学 | |

| 13 | 主税之助 | 1筆・2畝20歩 | 1筆・2畝20歩 | 分付主は大学 | ||

| 14 | 弥七郎 | 1筆・10歩 | 1筆・1畝20歩 | 2筆・2畝 | 分付主は新二郎 | |

| 15 | 天神 | 1筆・1畝 | 1筆・1畝 | 分付主は大学 | ||

| 16 | かま | 1筆・24歩 | 1筆・24歩 | |||

| 計 | 161筆・9町5反1畝7歩 | 44筆・2町5反8畝26歩 | 4筆・1反9畝24歩 | 209筆・12町2反9畝27歩 | 「年不田」(1筆・7反)を含まない |

- ※分付地を除いた大学の名請地(主作地+屋敷)の面積は、村全体の約32パーセント。

- ※主作地を持たない分付百姓(被分付地のみの名請人)は5人。

参考文献・ホームページ

八潮市立資料館の刊行物など

- 展示パンフレットなど

- 『第37回企画展 「蔵書」の世界―広がる書物と在村文化―』(2017年)

- 八潮市史編さん物

- 『八潮市史 通史編1』(1989年)384~385、539~542、654~656、687~691、702~706、834~835ページ

- 『八潮市史 通史編2』(1989年)33ページ

- 『八潮市史 史料編 近世1』(1984年)解説11~12ページ、史料5・7

- 『八潮市史 史料編 近世2』(1987年)史料39・44・46・48、解説832ページ

- 『八潮市史研究』第3号(1981年)資料紹介資料2

- その他資料館刊行物

- 教育総務部文化財保護課企画・編集『八潮市の文化財ガイド』(八潮市教育委員会、2019年)29、33~34ページ

- 資料館収蔵文書

- 寄託 上馬場濱野昭家文書33・487・2774

- ※検地帳は省略。

その他

- 朝尾直弘・宇野俊一・田中琢[2]編『角川 新版 日本史辞典 第5版』(角川学芸出版部、2007年)「案内人」「分付」

- 和泉清司『徳川幕府成立過程の基礎的研究』(文献出版、1995年)877、886~887、893~894ページ

- 小澤正弘著発行『関東郡代伊奈氏の研究』(2004年)32~34、43、86~87ページ

- 小澤正弘著発行『関東郡代伊奈氏の研究2』(2009年)163、172~176、197、216、220、282~283、375ページ

- 葛西用水路土地改良区編集発行『葛西用水史 通史編』(1992年)204ページ

- 埼玉県編集発行『新編埼玉県史 通史編3 近世1』(1988年)第1章第2節

- 若尾俊平編著『図録・古文書入門事典(新装版)』(柏書房、1997年)88ページ

- 『広報やしお』第48・83・365・530・532号

- 『越谷市史 続史料編(1)』(越谷市役所市史編さん室、1981年)36、41、49ページ

- 『八潮の歴史さんぽ~行ってみよう! 八潮の遺跡や文化財~』(八潮市史跡保存会、2020年)

関連項目

- ☆このページの令和3年(2021年)6月10日版はこちら